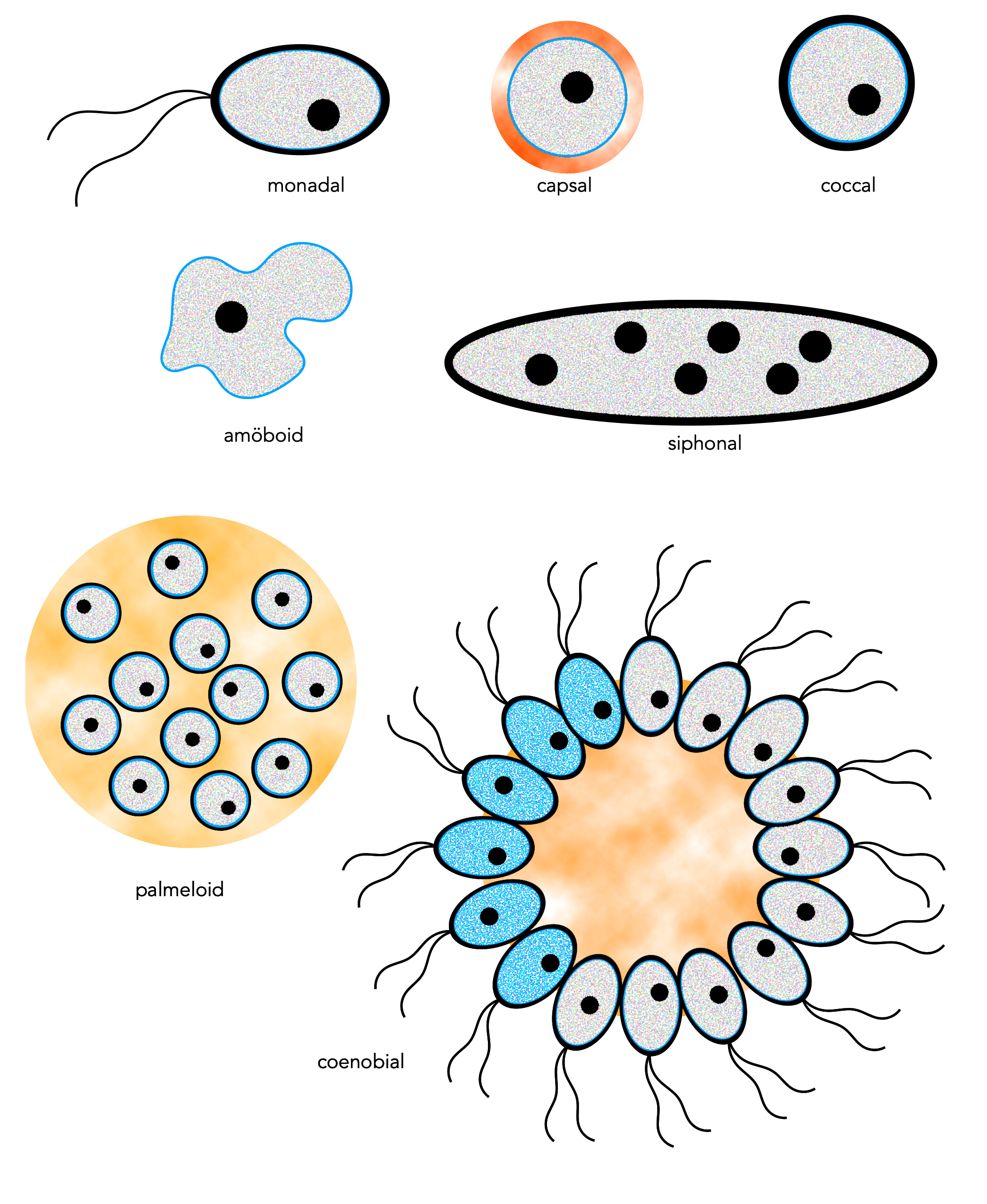

Organisationsformen von Einzellern

Autor: Ulrich Helmich 03/2025, Lizenz: Public domain

Dieses Bild, das in Anlehnung an die Abb. 5.2 aus dem neuen Buch "Die Pflanze" erstellt wurde [1], zeigt verschiedene Organisationsformen von einzelligen Organismen.

Monadal

Diese Organisationsform ist typisch für Flagellaten. Die Zelle ist von einer Zellmembran (hellblau) und einer Zellwand (schwarz) umgeben und besitzt zwei Geißeln. Dabei unterscheidet man isokonte Formen mit zwei gleich langen Geißeln und heterokonte Formen mit zwei unterschiedlich langen Geißeln, die auch verschiedene Funktionen ausüben können (Flimmer- und Peitschengeißel).

Sitzen die beiden Geißeln am Vorderende der Zelle, so zieht sich die Zelle mit ihrer Hilfe durch das Medium. Man spricht dann auch von Zuggeißeln. Das Gegenteil sind Schubgeißeln, die sich am hinteren Ende der Zelle befinden und durch ihr Schlagen oder Rotieren die Zelle nach vorne schieben.

Manche monadalen Zellen können ihre Geißeln vorübergehend verlieren und gehen dann in eine coccale oder capsale Organisationsform über, zum Beispiel um ungünstige Umweltbedingungen zu überleben (Austrocknen des Gewässers etc.). Umgekehrt können unbegeißelte Lebewesen Zellen mit Geißeln ausbilden, zum Beispiel für die Fortpflanzung.

Capsal

Die capsalen Einzeller besitzen eine Zellmembran (wie jede Zelle) aber keine Zellwand, sind stattdessen aber von einer Gallerthülle umgeben. Geißeln fehlen bei der capsalen Organisationsform. Capsale Formen treten bei mehreren Algengruppen auf, zum Beispiel bei den Panzergeißlern, die Xanthophyceae und den Grünalgen.

Coccal

Coccale Einzeller besitzen eine Zellmembran und eine Zellwand, auch hier fehlen Geißeln. Die Zellwand besteht meistens aus Cellulose, wie bei den grünen Pflanzen, die aber durch Einlagerungen verfestigt werden kann. Die Kieselalgen beispielsweise lagern Siliciumdioxid SiO2 in ihre Zellwand ein, andere Einzeller reichern die Zellwand mit Calciumcarbonat CaCO3, Pektinen oder anderen Stoffen an.

Manche Grünalgen bauen eine Verbindung in ihre Zellwände ein, die ähnlich aufgebaut ist wie das Sporopollenin der grünen Landpflanzen (Sporen, Pollenkörner).

Die coccale Organisationsform ist sehr häufig bei verschiedenen Algengruppen vertreten, vor allem bei den Goldbraunen Algen, den Rotalgen und den Grünalgen.

Amöboid

Das Musterbeispiel für die amöboide Organisationsform sind natürlich die Amöben, die gelegentlich zum Tierreich gezählt werden, was aber völliger Unsinn ist. Allerdings besitzen Tiere durchaus amöboide Zellen, man denke nur an die Makrophagen des Immunsystems.

Siphonal

Als siphonale Organisationsform bezeichnet man langgestreckte Algen, "die aus einer einzigen riesigen Zelle mit vielen Zellkernen (Synzytium) bestehen. Der schlauch- oder stielartige Körper (Thallus) trägt blattähnliche Lappen, sogenannte Phylloide. Des Weiteren gehen von dem Schlauch sogenannte Rhizoide aus, wurzelähnliche Organe, welche die Pflanze im Boden verankern." [3]

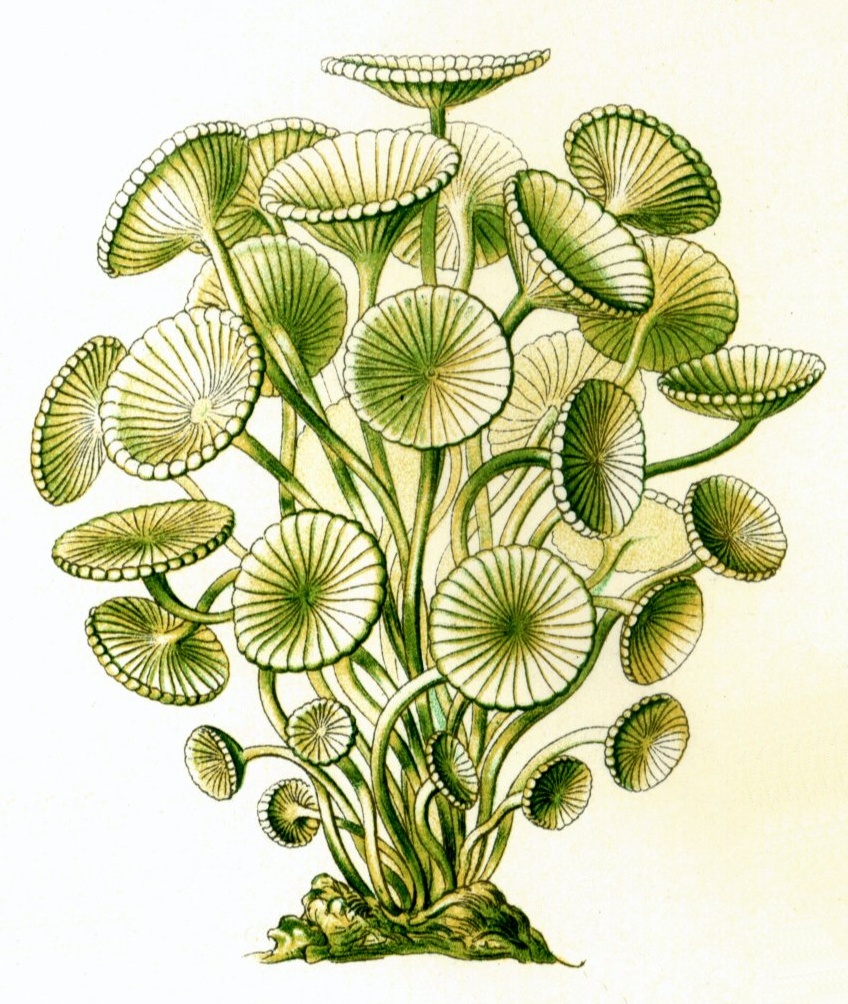

Diese Organisationsform kommt nur bei den Xanthophyceae und bei manchen Grünalgen vor, vor allem bei den Bryopsidales. Die Bryopsidales haben teils riesige Zellen, die mehrere Meter Länge erreichen können. Das am besten bekannte Beispiel ist hier die Alge Caulerpa prolifera.

Caulerpa prolifera

No machine-readable author provided. B.navez assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dieses Bild zeigt eine Zelle (!) der Art Caulerpa prolifera.

Eine andere siphonale Alge, die viele von Ihnen bereits aus dem Biologieunterricht kennen, ist Acetabularia acetabulum, die Schirmalge. Im Biologieunterricht spricht man über diese Alge, wenn man den Schülern die Bedeutung des Zellkerns klarmachen möchte, Acetabularia ist nämlich bekannt für Transplantationsexperimente mit Zellkernen, und man kann an dieser Alge zeigen, dass der Phänotyp der Alge durch den Zellkern bestimmt wird.

Acetabularia

Autor: Ernst Haeckel 1904, Lizenz: Public domain

Dieses Bild zeigt mehrere Zellen der Schirmalge Acetabularia, die vor allem in subtropischen Meeren und auch im Mittelmeer vorkommt.

Palmeloid und coenobial

Viele Algen leben in Kolonien. Eine solche Kolonie kann auf zwei verschiedene Weisen entstehen. Einmal können mehrere einzellige Algen zu einem Verband zusammentreten, bilden sich also aus frei umher schwimmenden Einzellern. Die sogenannten Coenobien dagegen entstehen aus einer Zelle, die sich immer wieder teilt.

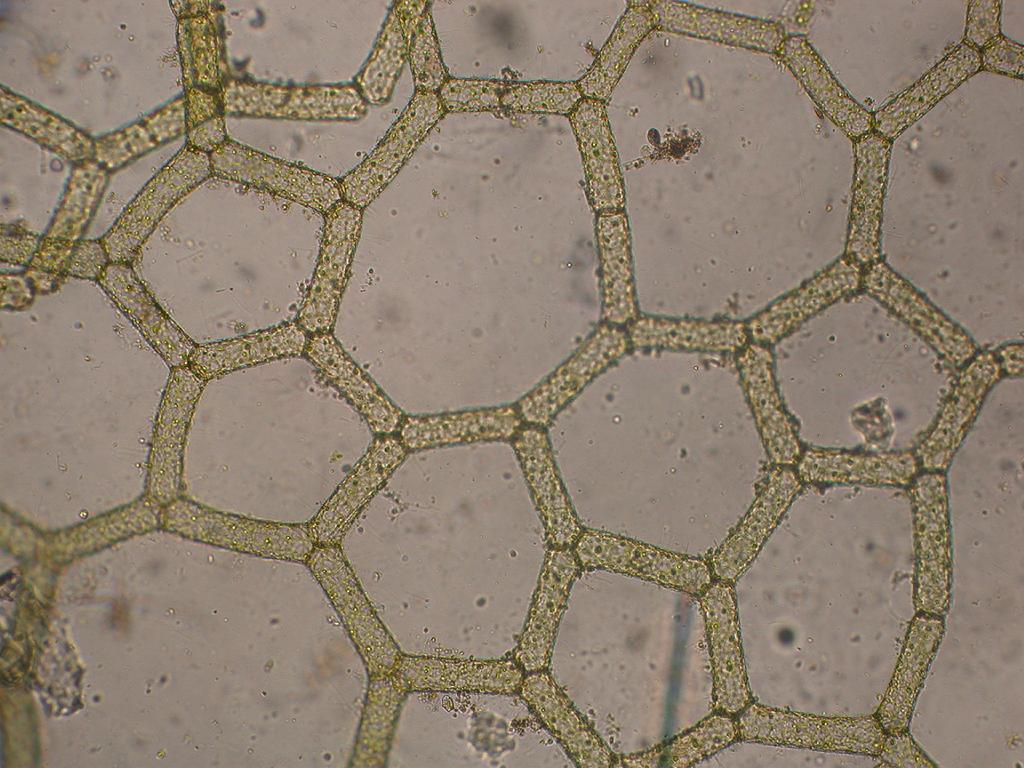

Die Bildung von Kolonien kommt bereits bei den Cyanobakterien vor, also bei den prokaryotischen Algen, die als Vorgänger der Chloroplasten gelten. Das Extrembeispiel für Koloniebildung ist das Wassernetz Hydrodictyon reticulatum.

Hydrodictyon amimidoro

No machine-readable author provided. Keisotyo assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commonsn

Dieses Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem Wassernetz. Hier bilden "bis zu 1000 Zellen ein netzförmiges, bis 20 cm großes Aggregat" [1].

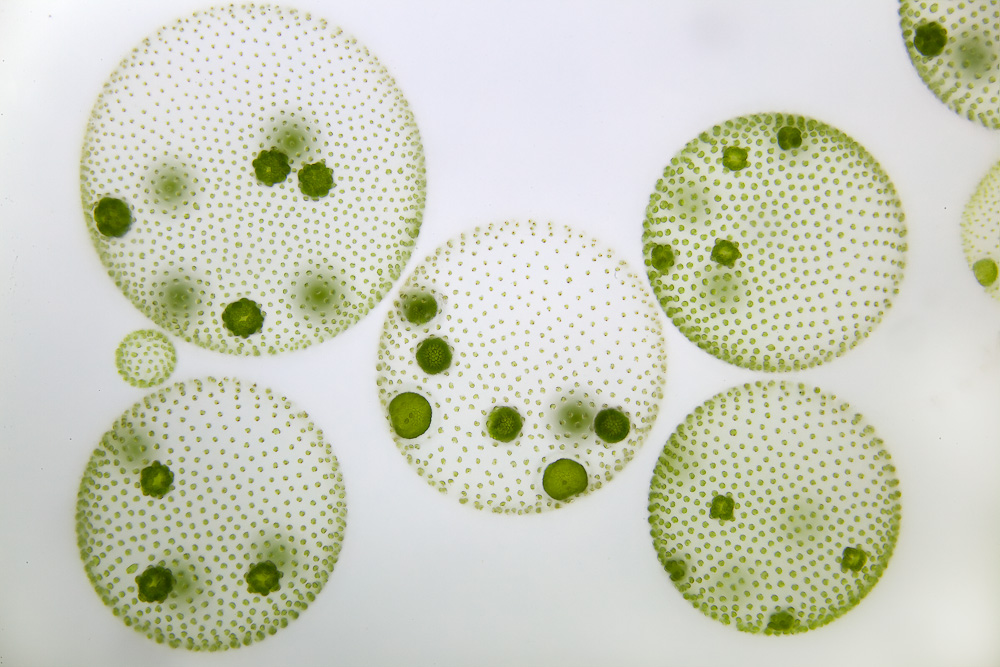

Volvox-Kugeln

Frank Fox, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Dieses Bild zeigt die Kugelalge Volvox, die riesige Kolonien bildet, die auch in norddeutschen Seen manchmal zu sehen sind, wie sie an der Wasseroberfläche hin- und herschwimmen. Die Volvox-Kolonien umfassen sogar bis zu 10.000 Zellen und sind funktional differenziert. Der vordere Pol besteht aus Zellen, die die Ernährung übernehmen, der hintere Pol setzt sich aus Fortpflanzungszellen zusammen [4].

Quellen: