Unter einem Thallus versteht man in der Botanik einen mehr- bis vielzelligen Vegetationskörper, der keine ausgeprägten Festigungselemente besitzt und nicht in Spross, Wurzel und Blatt unterteilt ist. Die Form des Thallus wird ausschließlich durch den Turgor der Zellen aufrecht erhalten. Wenn es trocken wird, fällt der Thallus in sich zusammen, kann bei Feuchtigkeit aber wieder seine ursprüngliche Form annehmen.

Die Zellen eines Thallus sind durch eine feste Zellwand miteinander verbunden und sind daher unbeweglich. Wenn die Zellen durch Plasmabrücken miteinander in Kontakt und Stoffaustausch stehen, spricht man von einem Symplasten.

Typische Thalluspflanzen sind die vielzelligen Algen, vor allem die Braunalgen, die als Tange mehrere Meter groß werden können. Bei den Landpflanzen zählen die Moose zu den Thalluspflanzen. Alle anderen Landpflanzen, von den Bärlappen bis zu den Samenpflanzen, sind keine Thalluspflanzen, sondern Kormophyten, Gefäßpflanzen also.

Thallustypen

Je nach Gestalt unterscheidet man verschiedene Thallustypen, laut [2] Faden-, Flecht- und Gewebethalli, laut [3] Zell- bzw. Schlauchthalli, Fadenthalli, Flechtthalli und Gewebethalli.

Im Strasburger [2] werden leider keine Thallustypen aufgelistet, in den einzelnen Abschnitten zum System der Pflanzen ist aber ebenfalls von Fadenthalli, Flechtthalli und Gewebethalli die Rede.

Dieser Text wurde aus der Wikipedia übernommen und unterliegt daher dem gleichen Copyright wie alle Wikipedia-Artikel.

Der einfachste Thallus ist der Zell- oder Schlauchthallus: Bei einigen Algen kommen vielkernige Riesenzellen (Coenoblasten) vor, die als siphonaler Organisationstyp bezeichnet wird. Beispiele sind unter den Chlorophyceae Caulerpa und bei den Xanthophyceae Botrydium und Vaucheria. Weiter kommen siphonale Thalli bei den Eipilzen, den Chytridiomycota und Vertretern der Jochpilze vor. Ist der Schlauchthallus durch Querwände gegliedert, sind die Zellen jedoch vielkernig, ist dies die siphonocladale Organisationsstufe.

Der Fadenthallus ist fädig (trichal) aufgebaut. Die Formen reichen dabei von einfachen, unverzweigten Fäden (Spirogyra) über verzweigte Fäden und diverse Zelldifferenzierungen bis hin zum flächigen Thallus, der blattähnliche Strukturen (Phylloide, vergl. Phyllodien) trägt.

Flechtthallus: Rotalgen bilden vielfach komplexe Strukturen. Sie bilden jedoch keine echten Gewebe, sondern Flechtgewebe (Plektenchyme). Ein Flechtgewebe tritt auch bei den höher organisierten Pilzen auf; die Fruchtkörper sind aus Flechtgewebe aufgebaut.

Ein Gewebethallus tritt bei den Armleuchteralgen, bei den Braunalgen sowie bei den Moosen auf.

In dem Buch von Claßen-Bockhoff [1] findet sich eine sehr aussagekräftige Graphik zu den verschiedenen Thallusformen. Inspiriert von dieser Abbildung (Abb. 5.10 auf Seite 193) habe ich selbst auch mal ein paar entsprechende Graphiken angefertigt.

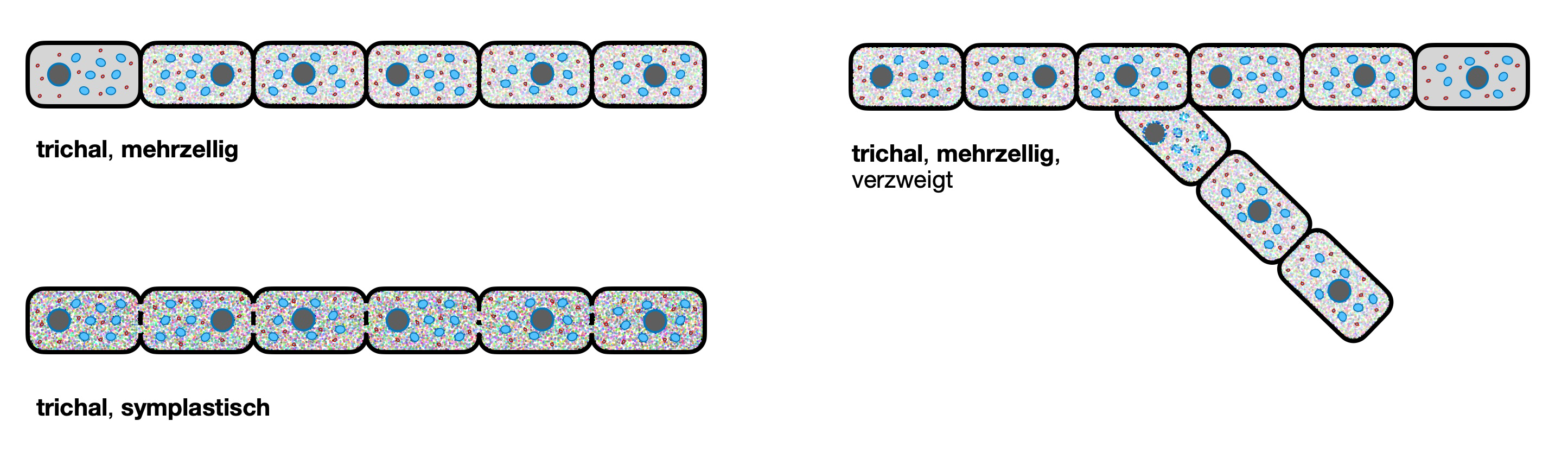

Trichale Thallusform

Die trichale Organisationsform

Autor: Ulrich Helmich 03/2025 nach [1], Lizenz: Public domain

Dieses Bild zeigt die trichale oder fädige Organisationsform. Bei der mehrzelligen Variante ist zwar jede Zelle von einer Membran und einer Zellwand umgeben, die Zellen stehen aber nicht in direktem Kontakt miteinander. Bei der symplastischen Organisationsform bestehen Plasmabrücken zwischen den Zellen. Hier können also Stoffe und Informationen von Zelle zu Zelle ausgetauscht werden. Alle Zellen zusammen bilden dann einen großen Symplasten.

Beide Formen, sowohl die mehrzellige wie auch die symplastische, können unverzweigt oder verzweigt vorliegen.

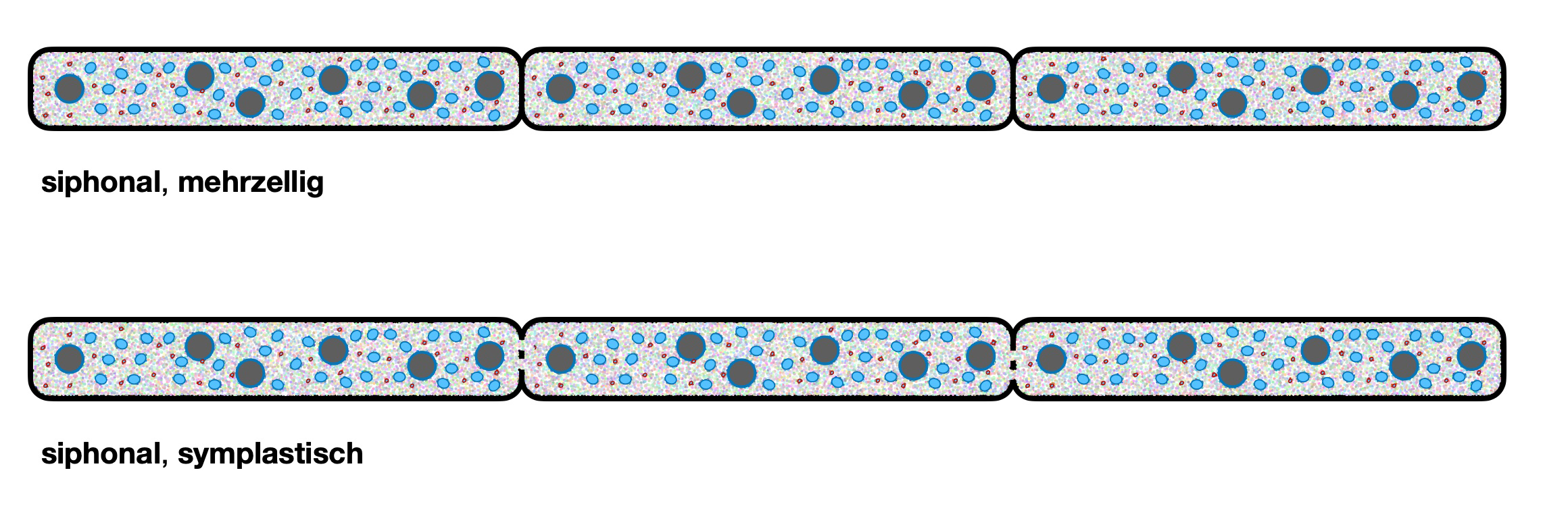

Siphonaler Thallustyp

Die siphonale Organisationsform

Autor: Ulrich Helmich 03/2025 nach [1], Lizenz: Public domain

Dieses Bild zeigt eine fädige Organisation der Zellen, bei der aber jede der länglich gestreckten Zellen mehrere Zellkerne enthält. Die Größe einer Zelle ist durch bestimmte physikalische Faktoren eng begrenzt. Ab einer bestimmten Größe muss sich eine Zelle teilen. Eine andere Möglichkeit, an Größe zu gewinnen, sind Mitosen ohne anschließende Zellteilung. So entstehen dann große Zellen, die aber mehrere bis viele Zellkerne benötigen, um alle Aufgaben der großen Zelle zu bewältigen.

Diese Organisationsform kommt nur bei den Xanthophyceae und bei manchen Grünalgen vor, vor allem bei den Bryopsidales. Die Bryopsidales haben teils riesige Zellen, die mehrere Meter Länge erreichen können. Das am besten bekannte Beispiel ist hier die Alge Caulerpa prolifera.

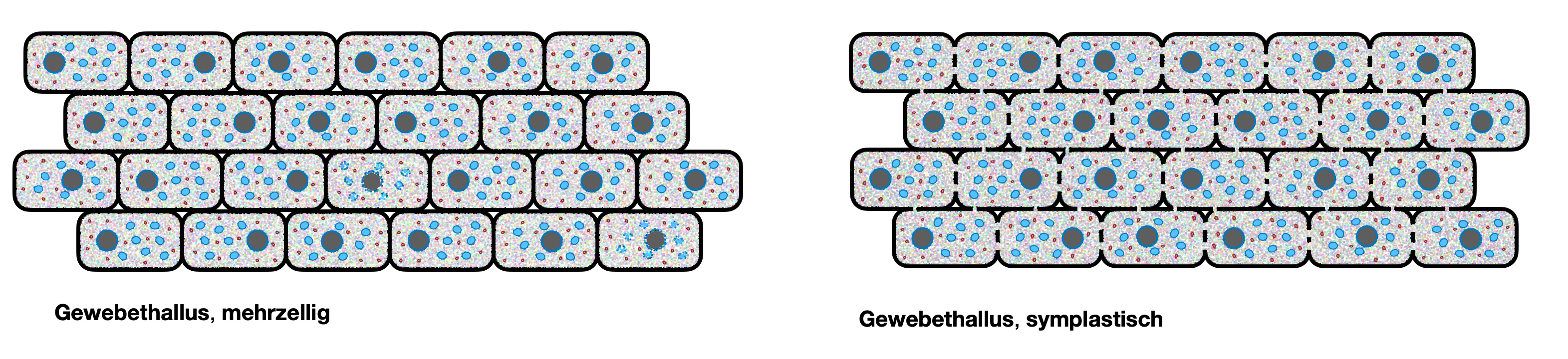

Gewebethallus

Der Gewebethallus

Autor: Ulrich Helmich 03/2025 nach [1], Lizenz: Public domain

Dieses Bild zeigt zwei verschiedene Gewebethalli. Links sehen wir einen mehrzelligen Gewebethallus, wie er bei einfachen Pflanzen aus der Gruppe der mehrzelligen Algen vorkommt. Rechts sehen wie einen symplastisch organisierten Gewebethallus, wie er bei allen höheren Landpflanzen vorkommt. Bei den uns bekannten Landpflanzen, angefangen bei den Moosen, stehen - bis auf wenige Ausnahmen - alle lebenden Zellen untereinander in Kontakt durch Plasmabrücken. Sie bilden daher einen riesigen Symplasten.

Quellen:

- Claßen-Bockhoff, Die Pflanze, 1. Auflage, Springer Spektrum 2024.

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Wikipedia, Artikel "Thallus"